ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Напрямую с праздником Пасхи связан праздник ВОЗНЕСЕНИЯ Господня. Название праздника передает суть и смысл торжества - память о чудесном вознесении Иисуса Христа на небо и Его обещания будущего Своего Второго пришествия.

Праздник относится к числу преходящих, отмечается на сороковой день после Светлой Пасхи и всегда приходится на четверг. В 2017 году дата празднования Вознесения Господне – 25 мая. Праздник завершает пасхальную обрядность и открывает троицкую – переход к лету.

После Своего воскресения из мертвых Христос пробыл на земле среди людей ещё сорок дней. На сороковой день Он вывел учеников Своих за стены Иерусалима, благословил их, а затем стал возноситься вверх. Явивившееся облако закрыло от них Христа, и они услышали вдруг голос небесных вестников: « Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо» (Деяния святых апостолов, 1, 11)

|

|

|

Икона ВОЗНЕСЕНИЕ. Андрей РУБЛЕВ, 1408 |

Именно благодаря этому празднику люди на Земле, понимают, что в смерти праведного человека, христианина нет абсолютно ничего печального, ведь таким образом он только освобождается от земных похотей, соблазнов, а соответственно и страданий. Праздник силен своими приметами и обрядами.

В этот день в церкви проходили торжественные богослужения: радовались воскрешению Иисуса Христа и вознесению его на небеса. Считалось, что именно это событие дало всем христианам надежду на то, что после смерти они смогут войти вЦарствие небесное – если их жизненный путь будет праведным. Но даже раскаявшиеся грешники получали прощение и могли приблизиться к престолу Господа.

По народным представлениям, до Вознесенья грешники, томящиеся в аду, не только не мучаются, но и могут видеться с праведниками - "С Пасхи до Вознесенья всему миру свиденье - и дедам, и внукам, и раю и мукам!".

Праздник ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ в крестьянском календаре

Праздник Вознесения, заканчивавший пасхальные торжества, в народном сознании ассоциировался также и с концом весны, началом лета. «Дошла весна до Вознесения – тут ей и конец». Земледелец ждал, что теперь установится хорошая погода и можно не бояться изменчивости и непостоянства весны. Как правило, к этому дню уже отцветали сады, начинало колоситься жито и замолкала кукушка, отчего в народе говорили: «Кукушка подавилась житным колоском»; «И рада бы весна на Руси вековать вековушкой, а придет Вознесеньев день, прокукует кукушкою, соловьем зальется, к лету за пазуху уберется».

Ночь накануне Вознесения называли в народе «соловьиной», считалось, что именно в эту ночь соловьи поют громче и звонче, чем во всё остальное время. Если услышать это пение, то весь год человека будут сопровождать любовь и счатье. А подстерегать и ловить соловья в это время - грех великий. Кто поймает — ни в чём тому целый год удачи не будет, вплоть до нового Вознесеньева дня, когда вознесутся на небо с Господом сил небесных все обиды земные.

Цветы на Вознесение благоухают самыми пахучими ароматами. волшебной целебной силой наделялась «вознесенская» роса, ее специально собирали лекарки-знахарки с цветов на пойменных лугах. «Если знать такое слово заветное да пошептать его над Вознесенской росою, да выпить болящему дать, — всякое лихо как рукой сымет!» — гласит знающая всякие слова простонародная мудрость.

В само Вознесение стихало пение птиц.

По обычаю, повсеместно пеклись пироги с начинкой из зеленого лука, верх которых выкладывался перекладинами в виде лесенки, и лепешки из сборного теста 4 вершка длиной и 1,5 - шириной (вершок - 4,4 см), также с рубчиками в виде лесенки.

Называлось это все лесенками, лестовками и лествицами. Часто они пеклись с семью перекладинами, "чтобы Христу было легче на небо подняться". Эти лестницы символизировали материальный или духовный мост между миром живых и миром мертвых, между землей и небом. Лестниц следовало напечь столько, сколько человек в семье. Кое-где пекли блины "Христу на онучи". Пироги несли в церковь и служили над ними молебны. Несли чрезвычайно осторожно, чтобы не нарушить, и ели бережно, чтобы не сломать, перекрестясь. Считалось: кто лесенку сломает - в рай не попадет. Тяжелы грехи.

Праздник ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ в Рузском крае

В Рузском уезде тоже сохранялся обычай печь из теста лестницы, кроме этого, в этот праздник еще красили яйца, как бы в честь отдания празднику Светлого Воскресенья. С этими лестницами женщины ходили в рожь.

Тут каждая из них на своей пашне, насрывав ржи с корня, скручивала по нескольку былок в пучок, полагая, что от этого рожь будет гуще и кустистая. Для того же, чтобы она росла выше, и как бы желая доставить ей возможность дотянуться до самого неба, бросали на пашни испеченные лестницы.

Еще в Рузском уезде существовал обычай печь блины из ячменю (жита) с творогом, варить яйца и ходить ко ржи; ребята и девки, взрослые и малолетние, пришедши на пашню, каждый на полосу, садились обедать во ржи, после сего подымали маленьких детей за уши, приговаривая: «Видишь ли Москву?»

Если не больно, те отвечали: «Не вижу». А когда больно, отвечали «вижу»; причем приподымали как можно выше со словами: «Расти, рожь, большая, вот этакая!» Оставив детей, начинали валяться во ржи, говоря: «Расти, рожь, повальная!». Добавлялись порою просьбы о высоком льне, в который традиционно одевалась Русь. Наконец, вставали, молились Богу и возвращались в деревню.

Не оставались в стороне от обычаев и старики – крестьяне, которые имели обыкновение осматривать ржаные поля и, судя по тому, в каком положении найдут их в это время, заключали о будущем урожае.

Вечером на улице водили хороводы. Нужно заметить, что обряды ходить на рожь исполнялись немногими, оставшимися на этот праздник дома. Большая же часть крестьян уходили в середу перед Вознесеньем в Воскресенск ( совр. Истра) на ярмарку, ибо в этот день там храмовой праздник. < ... > об этом писал в своих заметках Н.Н.Волков в ОПИСАНИИ Рузского уезда Московской губернии (1851). Эта ярмарка была крупнейшей в середине XIX века в Звенигородском уезде.

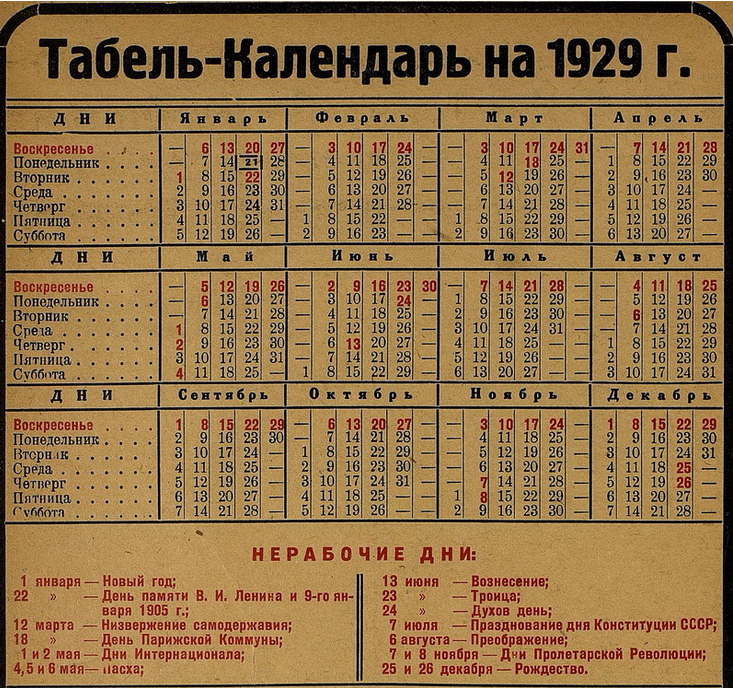

В царской России праздник Вознесения был праздничным (неприсутственным) днем. Здесь интересно отметить, что вплоть до 1930 года, года «Великого перелома» праздник Вознесения отмечался в календарях как нерабочий день, наряду с Днем Интернационала, Парижской Коммуны, Пасхой и Новым годом.

Табель-календарь на 1929 год

Еще одна особенность: некоторые религиозные праздники отмечались по григорианскому календарю, другие - по юлианскому. По новому календарю отмечались праздники неподвижные (всегда приходящиеся на одно и то же число месяца - Преображение, Рождество), тогда как Пасха и остальные связанные с ней праздники переходящие или подвижные (тут это Вознесение, Троица, Духов день) продолжали исчисляться и, соответственно, справляться по-старому.

Обычаи праздника Вознесения сохранялись еще и в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века. Отчетливы воспоминания о пирогах и пирожках с луком, удивительные «лестницы», особенно у тех, у кого в доме «на хозяйстве» были бабушки. Но самое главное, помню, хвастались по-малолетству друг перед другом, кто «видел Москву».

Никогда не забыть мне большие теплые отцовские руки и улыбающееся мамино лицо в момент, когда я верещала «Не вижу, не вижу, подними повыше!». Для нас этот ритуал был игрой, а с родительской стороны необычным вниманием, которого мы видели очень мало – взрослые работали тяжело, в каждом доме держали скотину (коров, коз, овец), выращивали картофель, свеклу, бушму, капусту, чтобы прокормить и себя, и животину на дворе.

Конечно, про праздник нам никто не говорил, открытая вера в Бога трактовалась как «дело нехорошее, порочащее высокое звание строителей коммунизма».

Обряд «смотреть Москву» хорошо запомнился наверное только в связи с беззаботным дошкольным детством,потом в школе появились свои традиции и свои праздники. Теперь, изучая историю народных праздников, стали всплывать забытые картинки и нашлось объяснение тому «странному» для современного человека обычаю. Кстати, тянуть вверх за уши виновника торжества на дне рождения - тоже из этих старинных вознесенских обрядов.

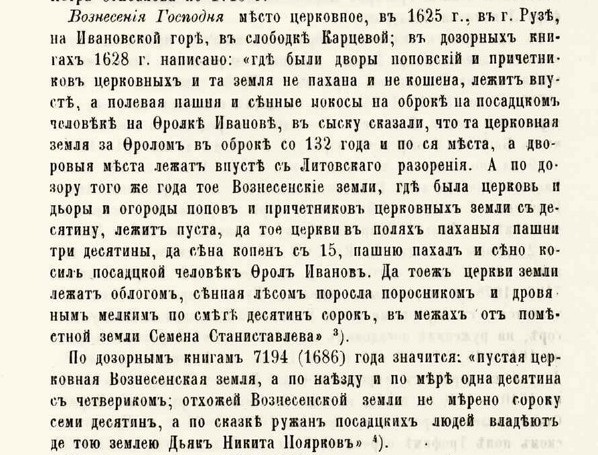

В Рузе во славу Вознесения Господня существовало церковное место на Ивановской горе в Карцевой слободе. Вот как об этом пишут братья Холмогоровы в «Рузской десятине» (1881).

|

|

|

Фрагмент страницы из книги братьев Холмогоровых «Рузская десятина» (1881) |

ЛИТЕРАТУРА

1. Селиванов В.В. Год русского земледельца. Зарайский уезд Рязанской губернии в кн. Письма из деревни: Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века.-М.: Современник, 1987.

2. Фольклорные сокровища московской земли. Т.1. Обряды и обрядовый фольклор/ сост. Вступит.ст., комм., указатель и словари Т.М. Ананичевой, Е.А. Самоделовой.- М.:Наследие, 1997.-424с.

3. Холмогоровы В.и Г. Исторические материалы о церквах и сёлах XVI - XVIII вв. Рузская десятина.- 1881.

3. Шипов Я.А. Православный словарь.- М., 2000.-271